91

Городские выпуски Гражданской Войны / Петровск

« : Октябрь 13, 2011, 10:36:29 »

Махачкала — город на юге России, столица Дагестана, третий по людности город Северо-Кавказского района и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.

Поселение было основано в 1844 году как русское военное укрепление Петровское. В 1857 году поселение получило статус города и название портовый город Петровск, которое связано с легендой, что во время Персидского похода 1722 году в этом месте был лагерь войска Петра I.

За обладание «дагестанским коридором» в своё время боролись гунны, армяне, персы, арабы. Немаловажную роль в истории борьбы за обладание этим коридором сыграл аул Тарки, расположенный на территории современной Махачкалы. Считается, что ещё в VII веке на месте современной Махачкалы (а именно посёлка Тарки) находилась столица Хазарского каганата город Семендер. В 966 году город был разрушен в результате похода русского князя Святослава Игоревича. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в VIII веке у армянского историка Гевонда.

Тарки был известен уже с XV века как торговый центр, через который проходил караванный путь на город Дербент — один из древнейших городов мира.

В 1844 году на холмистом взгорье Анжи-Арка было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I (в 1722 году здесь останавливался Пётр I во время Персидского похода).

В 1870 была построена искусственная гавань и порт.

В 1894—1896 город был соединён железными дорогами с Владикавказом и Баку. Грузооборот порта значительно возрос.

Первым промышленным предприятием города был построенный в 1876 году пивоваренный завод. В 1878 году начала работать первая типография. Позднее построены две табачные фабрики".

В конце XIX и начале XX веков началось интенсивное развитие города. Построена железная дорога Ростов-на-Дону—Баку, по которой было открыто движение поездов до Порт-Петровска.

К 1897 году население города увеличилось более чем в четыре раза и превышало 8,7 тыс. человек.

В 1900 году завершили строительство крупнейшего предприятия города бумагопрядильной фабрики акционерного общества «Каспийская мануфактура».

В 1914 году был построен небольшой нефтеперегонный завод. Численность населения увеличилась и превысила 24 тыс. человек, город занял первое место среди городов Дагестана как по численности населения, так и по экономическому значению. Административно-политическим центром Дагестанской области оставался город Темир-Хан-Шура.

В конце 1915 года вступила в строй железнодорожная линия Петровск — Темир-Хан-Шура, соединявшая город с нагорным Дагестаном.

В конце XIX — начале XX веков в Петровске были построены нефтеперегонный и бондарный заводы, бумагопрядильная и табачная фабрики, железнодорожные мастерские. В городе Порт-Петровск было только 4 улицы — Барятинская (ул. Буйнакского), Садовая (ул. Маркова), Соборная (ул. Оскара) и Инженерная (проспект Р. Гамзатова). Улицы в центральной части были вымощены булыжником и освещались керосиновыми фонарями. Здесь были каменные и кирпичные дома, в которых жили чиновники, офицеры и попы, богатые горожане. На главной улице Барятинского размещалась гостиница «Гуниб» на 25 мест, несколько магазинов, аптека, кинотеатр «Прогресс», а на месте, где сейчас находится Госбанк, был постоялый двор. На остальных улицах царила непролазная грязь, а летом — пыль, тучи мух и комаров. От бани, снесённой только в 2004 году, и располагавшейся по ул. Малыгина 1, была прорыта канава, по которой грязная вода стекала в море. Даже площадь у собора, где сейчас находится Правительственный дом, представляла захламлённую и неблагоустроенную территорию. В городе была всего одна библиотека с тремя тысячами книг, зато было свыше двух десятков питейных заведений. Водоснабжения в городе не было, люди носили воду в бочках.

В 1921 году город был переименован в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева (1882—1918 гг.). Название образовано в результате слияния слов «Махач» и «кала». Позже стала столицей ДАССР.

Поселение было основано в 1844 году как русское военное укрепление Петровское. В 1857 году поселение получило статус города и название портовый город Петровск, которое связано с легендой, что во время Персидского похода 1722 году в этом месте был лагерь войска Петра I.

За обладание «дагестанским коридором» в своё время боролись гунны, армяне, персы, арабы. Немаловажную роль в истории борьбы за обладание этим коридором сыграл аул Тарки, расположенный на территории современной Махачкалы. Считается, что ещё в VII веке на месте современной Махачкалы (а именно посёлка Тарки) находилась столица Хазарского каганата город Семендер. В 966 году город был разрушен в результате похода русского князя Святослава Игоревича. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в VIII веке у армянского историка Гевонда.

Тарки был известен уже с XV века как торговый центр, через который проходил караванный путь на город Дербент — один из древнейших городов мира.

В 1844 году на холмистом взгорье Анжи-Арка было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I (в 1722 году здесь останавливался Пётр I во время Персидского похода).

В 1870 была построена искусственная гавань и порт.

В 1894—1896 город был соединён железными дорогами с Владикавказом и Баку. Грузооборот порта значительно возрос.

Первым промышленным предприятием города был построенный в 1876 году пивоваренный завод. В 1878 году начала работать первая типография. Позднее построены две табачные фабрики".

В конце XIX и начале XX веков началось интенсивное развитие города. Построена железная дорога Ростов-на-Дону—Баку, по которой было открыто движение поездов до Порт-Петровска.

К 1897 году население города увеличилось более чем в четыре раза и превышало 8,7 тыс. человек.

В 1900 году завершили строительство крупнейшего предприятия города бумагопрядильной фабрики акционерного общества «Каспийская мануфактура».

В 1914 году был построен небольшой нефтеперегонный завод. Численность населения увеличилась и превысила 24 тыс. человек, город занял первое место среди городов Дагестана как по численности населения, так и по экономическому значению. Административно-политическим центром Дагестанской области оставался город Темир-Хан-Шура.

В конце 1915 года вступила в строй железнодорожная линия Петровск — Темир-Хан-Шура, соединявшая город с нагорным Дагестаном.

В конце XIX — начале XX веков в Петровске были построены нефтеперегонный и бондарный заводы, бумагопрядильная и табачная фабрики, железнодорожные мастерские. В городе Порт-Петровск было только 4 улицы — Барятинская (ул. Буйнакского), Садовая (ул. Маркова), Соборная (ул. Оскара) и Инженерная (проспект Р. Гамзатова). Улицы в центральной части были вымощены булыжником и освещались керосиновыми фонарями. Здесь были каменные и кирпичные дома, в которых жили чиновники, офицеры и попы, богатые горожане. На главной улице Барятинского размещалась гостиница «Гуниб» на 25 мест, несколько магазинов, аптека, кинотеатр «Прогресс», а на месте, где сейчас находится Госбанк, был постоялый двор. На остальных улицах царила непролазная грязь, а летом — пыль, тучи мух и комаров. От бани, снесённой только в 2004 году, и располагавшейся по ул. Малыгина 1, была прорыта канава, по которой грязная вода стекала в море. Даже площадь у собора, где сейчас находится Правительственный дом, представляла захламлённую и неблагоустроенную территорию. В городе была всего одна библиотека с тремя тысячами книг, зато было свыше двух десятков питейных заведений. Водоснабжения в городе не было, люди носили воду в бочках.

В 1921 году город был переименован в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева (1882—1918 гг.). Название образовано в результате слияния слов «Махач» и «кала». Позже стала столицей ДАССР.

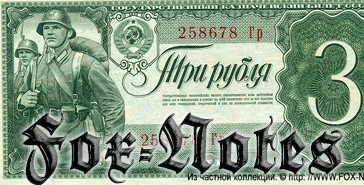

Такое ощущение, что это просто отсканированная копия.

Такое ощущение, что это просто отсканированная копия.